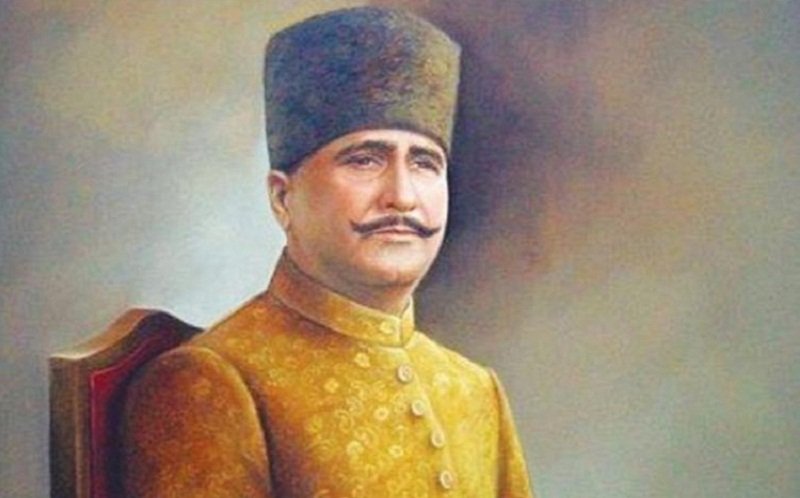

डॉ. इकबाल के पिता शेख नूर मुहंमद एक श्रद्धावंत तथा सूफी प्रवृत्ती के बुजुर्ग थे। उन्होंने अपने बेटे को कुरआनी शिक्षा के लिए एक सियालकोट के उमर शाह के मकतब याने मदरसे में भर्ती कराया। आगे चलकर प्राथमिक शिक्षा के लिए मदरसे को बदला गया और उन्हें मौलाना गुलाम हुसैन के मदरसे में भेज दिया। इस तरह पारंपरिक रूप से उनकी शुरुआती शिक्षा मुकम्मल हुई।

इस मदरसे में एक दिन मौलाना सय्यद मीर हसन आये। वे सर सय्यद के आधुनिक शिक्षा के समर्थक और उनके अनुयायी थें। इस जहीन बच्चे को देखकर वह बोले, “यह किसका बच्चा हैं? मालूम हुआ कि वह नूर मुहंमद के फर्जंद हैं।”

मीर हसन इस जहीन बच्चे से मुतासिर हुए। वह फौरन नूर मुहंमद से मिले। उन्हीं के शिफारस पर इकबाल को 1893 में सियालकोट के ‘स्कॉच मिशन हाईस्कूल’ में भर्ती कराया गया। वहां मीर हसन पढ़ाया करते थें।

पढ़े :डॉ. मुहंमद इकबाल का ‘नजरिया ए गौतम बुद्ध’

पढ़े : डॉ. इकबाल के युरोप की जिन्दगी का असल दस्तावेज

पढ़े : डॉ. इकबाल और सुलैमान नदवी – दो दार्शनिकों की दोस्ती

हाईस्कूल शिक्षा के बाद वे सियालकोट के मरे कॉलेज (Murray college) में दाखिल हुए। जहां उन्होंने 1895 में एफ. ए. की परीक्षा पास कर ली। सियालकोट में उच्च शिक्षा उपलब्ध न होने के बावजूद वे लाहौर पहुँचे। 1897 में बी. ए. करने के बाद 1899 में दर्शनशास्त्र एम. ए. मुकम्मल किया। इसी कॉलेज में वे प्राच्यविद् सर टॉमस आर्नल्ड के संपर्क में आए।

सर टॉमस आर्नल्ड को इकबाल अपना उस्ताद मानते थें। उन्हीं के सहवास में उन्हें दर्शनशास्त्र में रुचि उत्पन्न हुई। आगे चलकर बहुत ही कम समय में इकबाल एक महान दार्शनिक और विचारक बनकर दुनिया पर छा गए।

एम. ए. के बाद वे पंजाब विश्वविद्यालय के ओरियण्टल कॉलेज में अरेबिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उसके बाद वे लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दर्शनशास्त्र के सहायक प्रोफेसर के रुप में नियुक्त हुए। जहां उन्होंने दर्शनशास्त्र पर कई व्याख्यान दिये तथा धीर-गंभीर लेख लिखे।

1905 में इकबाल बॅरिस्टरी करने लंदन के केब्रिज युनिवर्सिटी गए। कानूनी पढाई के बाद जर्मनी (म्युनिख) जाकर उन्होंने ईरान के तत्वमिमांसा पर पीएच.डी. प्राप्त की। जिसके बाद वे लंदन विश्वविद्यालय में अरेबिक के प्रोफेसर के रूप में सेवाकार्य भी किया।

जुलाई 1908 में वे भारत, लाहौर लौटे। उन्होंने वकालत का व्यवसाय शुरु किया। साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज में पार्ट टाइम अध्यापन भी शुरु किया। आगे चलकर उन्होंने अध्यापन कार्य से इस्तिफ़ा देकर 1908 से 1934 तक वकालत करते रहे।

1934 के बाद उनकी तबीयत बिगडी तो हमेशा के लिए उन्होंने वकालत को अलविदा किया।1924 में उन्हे गुर्दे की बीमारी शुरू हो गई थी। 1924-34 के मध्य यह नियंत्रण में रही मात्र 1934 मे वे काफी बीमार हो गए थे।

उन्हें गले की तकलीफ शुरू हो गई, उनकी आवाज निकलना भी बंद हो गया था। 1937 में उनकी आँखे भी खराब हो गई थी। इस प्रकार उनके जीवन के अन्तिम वर्ष शारीरिक कष्ट में व्यतीत हुए। 25 मार्च, 1938 को उनकी दशा काफी खराब हो गई और 21 अप्रैल, 1938 को उनकी मृत्यु हो गई।

पढ़ें : शिबली नोमानी कैसे बने ‘शम्स उल उलेमा’?

पढ़े : सर सय्यद के कट्टर आलोचक थे अल्लामा शिबली नोमानी

पढ़े : इस्लाम से बेदखल थें बॅ. मुहंमद अली जिन्ना

सादगी पसंद इन्सान

वैसे डॉ. इकबाल कि जिन्दगी आर्थिक तंगदस्ती में गुजरी। पर उन्होंने अंग्रेजो कि नौकरी नही की। उनका मानना था कि अगर नौकरी करुंगा तो अपने विचारों कि समुचित अभिव्यक्ती नही कर पाऊंगा। वे उतने ही मुकदमें लेते जिससे उनका महावार गुजारा हो सके और वहीं मुकदमें लेते जिसे वह न्यायोचित समझते। अपनी जिन्दगी में उन्होंने कभी झुठे मुकदमें नही लिये।

डॉ. इकबाल प्रसिद्ध वकील नही थे। मगर उन्होंने जितनी भी वकालत की सादगी से और इमानदारी से की। वे कम ही मुकदमे लेते और अपना बचा समय में चिंतन और दार्शनिक विचारों के ढालने में लगाते। वह एक अच्छी राजनीतिक समझ रखने वाले व्यक्ति थें।

मुहंमद शीस खान जावेदनामा के अनुवादकीय भूमिका में लिखते हैं, “हिन्दू पडोसी एक धर्मात्मा समझकर बाहर से दर्शन करके चले जाते।” घर पर दिनभर लोगों का मिलने के लिए तांता लगा रहता। इन मिलनेवालों में प्रसिद्ध व्यक्ती, राजनेता, बडे-बडे लेखक, दार्शनिक, विद्वान, वकील और आम छात्र होते।

पढ़े : मौलाना आज़ाद ने ‘भारतरत्न’ लेने से इनकार क्यों किया?

पढ़े : नेहरू ने पहले भाषण में रखी थी औद्योगिक विकास की नींव

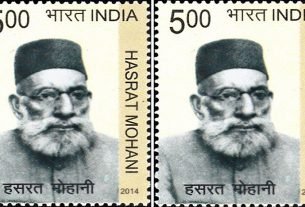

पढ़े : स्वदेशी आग्रह के लिए गांधी से उलझने वाले हसरत मोहानी

दार्शनिक विचार

डॉ. इकबाल खुद को कभी कवि नही मानते थे। वह तो दार्शनिक के रुप में लिखते। उन्होंने कविताओं को दार्शनिक अभिव्यक्ती का माध्यम बनाया था। नित्शे, गोएटे, हेगेल, काण्ट, अरस्तू, गालिब, हाफिज, मॅजिनी के तत्वज्ञान से वह काफी प्रभावित थे। नित्शे को वह दर्शनशास्त्र का पैगम्बर मानते थें।

1915 मे इकबाल ने ‘असरारे खुदी’ जैसी प्रसिद्ध मसनवी लिखी। उसके प्रस्तावना में वे लिखते हैं, “उन्नीसवी सदी के मशहूर जर्मन कवि गोएटे का हिरो फाउस्ट जब इन्जील युहन्ना की पहली आयत में ‘शब्द’ के स्थान पर ‘कर्म’ पढता हैं, तो वास्तव में उसकी सुक्ष्मदर्शी दृष्टी उसी बिन्दू को देखती है, जिसको हिन्दू दार्शनिकों ने सदियों पहले देख लिया था।”

इकबाल नें अपने कविताओं के माध्यम से ‘राष्ट्र’ और ‘लोकतंत्र’ पर काफी बहस की है, जिसे लेकर अब तक विवाद जारी हैं। राष्ट्रीय समूहों को वह ‘कौम’ (समाज) कहते और उसमें रहने वालों को ‘मिल्लत’ (लोगों का समुच्चय) कहते।

इकबाल कि धारणा थी कि, जब तक कौम जाति, रंग और अपनी कथित अभिजन परंपराएं त्याग नही देती तब तक एक राष्ट्र का निर्माण मुमकीन नही। इकबाल के अनुसार भारत एक छोटा एशिया था क्योंकि भारत में एक ‘कौम’ नही रहती थी। भारत विभिन्न कौमो का वतन हैं, जिनकी जाति, धर्म सब एक दूसरे से अलग-अलग हैं।

उन्होंने राष्ट्रवाद कि बहस में महात्मा गांधी से लेकर नेहरू, एम. एन. रॉय, मौलाना आज़ाद, मौ. मुहंमद अली और हुसैन अहमद मदनी तक को नही बख्शा। मौलाना मदनी और इकबाल के बीच हुई राष्ट्रवाद कि बहस तो मारामारी तक पहुँच गई थी।

पढ़े : ‘मशाहिरे हिन्द’ बेगम निशातुन्निसा मोहानी

पढ़े :नेहरू ने पहले भाषण में रखी थी औद्योगिक विकास की नींव

पढ़े : महिला अधिकारों के हिमायती थे मौलाना आज़ाद

एक सश्रद्ध मुसलमान

डॉ. इकबाल एक आला दर्जे के विद्वान थे। बडे बडे दार्शनिकों से वह बहस करते। जर्मनी में उनपर ब्रितानी दार्शनिक जॉन मैक टैगर्ट, वाइटहेड, जेम्ज वार्ड, नेनेल्ड निल्कसन तथा ई. जी. ब्राऊन के सहवास में रहे। उनके दार्शनिक विचारों पर उन्ही लोगों का प्रभाव रहा।

डॉ. इकबाल एक सश्रद्ध इस्लामिक व्यक्ति थें। इस्लाम में उनकी अगाध निष्ठा थी। जिसके फलस्वरुप उन्होंने वैश्विक समुदाय कि परिकल्पना की थी। जिसको आगे चलकर पॅन-इस्लामिझम के नाम से दुष्प्रचारित किया गया। इस बारे में असरारे खुदी के प्रस्तावना में लिखते हैं –

“पश्चिमी एशिया में इस्लामी आंदोलन भी कर्म का एक महान संदेश था। यद्यपि इस आंदोलन के अनुसार ‘अहम्’ एक सृजित अस्तित्व हैं जो कर्म से अनश्वर हो सकता हैं। किन्तु अहम् के प्रश्न की गवेषणा एवं उसके सोच-विचार में मुसलमानों एवं हिन्दुओं के वैचारिक इतिहास में एक विचित्र समानता हैं और वह यह कि जिस दृष्टिकोण से श्री. शंकाराचार्य ने गीता की व्याख्या की, उसी विचार दृष्टि से स्पेन निवासी शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने कुरआन शरीफ का अर्थनिरुपण किया जिसने मुसलमानो के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला हैं।”

इस्लामी चिंतन को लेकर उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ‘रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलिजियस थॉट ऑफ इस्लाम’ धर्म कि वैश्विक अवधारणा के परिकल्पना को उजागर करती हैं। जिसे लेकर यूरोप के विद्वानों आज तक समीक्षात्मक बहस जारी हैं। यह किताब इस्लाम के धार्मिक चिंतन तथा दार्शनिक विचारों के योग्य भावार्थ को पेश करती हैं।

इसके भूमिका में वह लिखते हैं, “मैंने इस्लाम की दार्शनिक परम्परा और मानव-ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतर प्रगतियों को यथोचित रुप में ध्यान में रखते हुए मुस्लिम धार्मिक दर्शन की पुनर्रचना के प्रयास द्वारा, आंशिक रुप से ही सही इस अत्यावश्यक माँग को पूरा करने का प्रयास किया हैं। और वर्तमान समय में इस प्रकार के किसी उपक्रम के लिए बहुत अनुकूल हैं।”

पढ़े : राष्ट्रवाद कि परिक्षा में स्थापित हुआ था जामिया मिल्लिया

पढ़े : अब्बास तैय्यबजी : आज़ादी के इतिहास के गुमनाम नायक

पढ़े : जाकिर हुसैन वह मुफलिस इन्सान जो राष्ट्रपति बनकर भी गुमनाम रहा

शायरी का सफर

आमतौर पर इकबाल कि शायरी दार्शनिक होती, पर वह हमेशा हाशिए के उस पार के समुदाय के लिए लिखते। उनकी शायरी में भारतीय रहन-सहन, संस्कृति और सभ्यता कि झलकीयाँ देखने मिलती। सांस्कृतिक मौलिकता को वे अपनी शायरी में लाते। भारतीय समाज के प्रति उन्हे आदर, सम्मान था। वे एक जैसे समान न्याय के पक्षधर थें।

डॉ. इकबाल नें 1899 में लाहौर के एक वार्षिक अधिवेशन में अपनी पहली कविता ‘अंजूमन-ए-हिमायत-ए-इस्लाम’ पढी। 1901 के बाद उनकी कविताएँ प्रसिद्ध उर्दू पत्रिका ‘मखजन’ में नियमित रूप से छपती रहीं। जर्मनी में रहते हुए उनके विचारों में परिवर्तन देखा गया, जिसके बाद उन्होंने उर्दू में शायरी छोडकर फारसी में लिखनी शुरू की।

1908 के बाद इकबाल ने कुछ प्रसिद्ध कविताओं की रचना की जैसे – ‘तराना-ए-मिल्ली’, ‘शिकवा’ , ‘जवाब-ए-शिकवा’, ‘शमा और शायर’ आदी। इसी अवधि में एक अन्य कविता ‘वतनियत’ के शीर्षक से प्रकाशित हुई जिसमें राष्ट्रवाद के कल्पना पर बहस की गई थी।

1915 में उनकी प्रसिद्ध दार्थनिक कविता ‘असरारे खुदी’ प्रकाशित हुई। इस कविता की आलोचना तथा तारीफ़ भी हुई। इसके बाद 1918 में उनका दूसरा काव्य ग्रंथ ‘रमुज-ए-बेखुदी’ छपा। इसके बाद 1921 मे ‘खिज्र-ए-राह’ तथा 1922 में ‘तुलु-ए-इस्लाम’ प्रकाशित हुई।

1923 में उनकी कविताओं का संग्रह ‘बांग-ए-दिरा’ प्रकाशित हुआ। इसके बाद ‘पयाम-ए-मशरिक’ फारसी में आया। इसी साल उन्हें ‘सर’ खिताब से नवाजा गया। दो साल बाद ‘जबूर-ए-मज्म’ और फिर ‘जावेदनामा’ प्रकाशित हुये।

1935 में इकबाल फिर से उर्दू को ओर आर्कषित हुए और ‘बाल-ए-जबरील’ (1935) तथा ‘जर्ब-ए-कलीम’ (1936) में प्रकाशित की गई।

पढ़े : किसान और मजदूरों के मुक्तिदाता थें मख़दूम मोहिउद्दीन

पढ़े : एहसान दानिश की पहचान ‘शायर-ए-मजदूर’ कैसे बनी?

पढ़े : फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ आज भी हैं अवाम के महबूब शायर

राजनैतिक विचार

तत्कालीन समाज में मुसलमानों के राजनीति में डॉ. इकबाल के विचार दूरगामी थें। वह एक दार्शनिक तथा कवि होने के वे एक उच्च कोटी के राजनीतिक चिंतक थे। उनका राजनीतिक चिंतन बेहद महत्त्वपूर्ण तथा दूरदृष्टीवाला था। डॉ. इकबाल आज भी भारतीय उपखंड के ‘मुस्लिम राजनीतिक विचार’ के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।

1927 में मुहंमद इकबाल पंजाब विधान सभा के सदस्य चुन गये। 1930 तक वे विधानसभा सदस्य बने रहे। मुस्लिम लीग के सचिव भी रहे। उन्हें मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। 1931-32 में वे दूसरे तथा तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिये लंदन भी गए थे।

1932 में उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स की अध्यक्षता की और बॅ. जिना और मुस्लिम लिग को हमेशा सलाह-मशवरा देते रहे। आगे चलकर कुछ मतभेदो के कारण उन्होंने मुस्लिम लिग के अध्यक्षपद से इस्तिफ़ा दिया।

इकबाल मुसलमानों को काँग्रेस के ‘मेल-जोल प्रोग्रॅम’ (टोकनिझम) के राजनीति से को आगाह करते रहे। इसको वह मुसलमानों के प्रति खतरा मानते। जब वे मुस्लिम लिग अध्यक्ष बनाये गए तब उन्होंने सिंध, बलुचिस्तान, पंजाब तथा अन्य मुस्लिम बहुल राज्यों कि एक संघ की परकल्पना की। उनकी धारणा थी कि मुसलमानों के पृथक राज्यव्यवस्था से उनके सियासी मसले और आर्थिक प्रश्न हल हो सकते हैं।

मौलाना मुहंमद अली भी इसी तरह का मुस्लिम बहुल प्रांतों का पृथक घटक राज्य चाहते थें और उसपर भारतीय संघ शासन चाहते थें। असल माने तो डॉ. इकबाल क इसी अवधारणा से पाकिस्तान कि कल्पना अस्तित्व में आयी। इसलिए इस बात से भी इनकार करना बेमानी होंगी। पर उसका सारा ठिकरा इकबाल पर फोडा नही जा सकता। विभाजन को धर्म और तत्कालीन राजनीति के दृष्टिकोण से देखना होगा।

तत्कालीन समय में मौलाना आज़ाद, तुफैल अहमद मंगलोरी, हुसैन अहमद मदनी तथा अन्य मुस्लिम विद्वान और राजनेताओ नें इकबाल के इस विचारों को कथित रूप से अलगाववादी करार देते हुए जमकर विरोध किया था।

यूँ तो डॉ. मुहंमद इकबाल को ‘टू नेशन थ्योरी’ के उदगाता के रुप में बदनाम किया जाता रहा हैं। परंतु वास्तविकता यह हैं कि उन्होंने अपने जिते जी इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया था। डॉ. इकबाल ने प्रो. एडवर्ड थॉमसन को लिखे एक खत में “पाकिस्तान के कल्पना के लिए मैं जिम्मेदार नही हूँ” ऐसा कहा था।

पढ़े : यूसुफ़ मेहरअली : भुलाये गए ‘लोकनायक’

पढ़े : न्या. रानडे के खिलाफ तिलक ने क्यों खोला था मोर्चा?

पढ़े : बादशाह खान का नाम हटाना ‘भारत रत्न’ का अनादर तो नही!

थॉमसन ने 1940 में प्रकाशित अपनी किताब ‘एनालिस्ट फॉर इंडिय़ा फ्रीडम’ में यह पत्र दिया हैं। जिसे पुष्ट्यर्थ जोडकर वे लिखते हैं,

“इकबाल मेरे दोस्त थे और उन्होंने इस संबंध में मेरे समस्त संदेहों को दूर कर दिया था। पहले उन्होंने इस बात पर चिंता प्रकट की थी कि मेरे विस्तृत देश में चारो ओर अव्यवस्था फैली हुई नजर आती थी। फिर उन्होंने कहा कि उनका विचार था कि पाकिस्तान हिन्दुओ, मुसलमानों और अंग्रेजी साम्राज्य तीनों के लिए विनाशकारक होंगा और अंत में उन्होंने कहा, किन्तु मैं मुस्लिम लिग का अध्यक्ष हूँ इसलिए मेरा कर्तव्य हैं कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करु।”

जवाहरलाल नेहरू ने ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ में लिखा है, “इकबाल प्रारंभ में यद्यपि पाकिस्तान के विचार के समर्थक थे किन्तु उन्होंने इस विचार को बेमेल और घातक होना स्वीकार कर लिया था।”

असल बात तो यह हैं कि 1900 के शुरुआती दौर में आर्य समाजी भाई परमानंद और 1924 में लाला लजपतराय ने टू नेशन थ्योरी की नींव रखी थी।

कुलदिप नैय्यर ने अपनी किताब ‘विदाउट फ़ियर – द लाइफ़ एंड ट्रायल ऑफ़ भगत सिंह’ में लिखा हैं, इन विचारों को वजह से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारीयों मे अनबन थी। सभी ने भाई परमानंद और लालाजी के भारत में फूट डालने के विचारों का विरोध किया था।

डॉ. इकबाल से पहले विनायक सावरकर ने अहमदाबाद के हिन्दू महासभा के अधिवेशन में टू नेशन के थ्योरी की नींव रखी थी।

बेशक यह बात सच हैं कि पाकिस्तान के इतिहासकारों ने उन्हें पाकिस्तान के कल्पना का उदगाता इकबाल को कहा हैं, क्योंकि नये राष्ट्र का नया इतिहास रचने के लिए कुछ राष्ट्रीय महापुरुषो कि जरुरत होती हैं, महज इसके अलावा और कोई वजह नही बनती कि वे पाकिस्तान के निर्माता हैं।

जाते जाते:

* राम मुहंमद आज़ाद उर्फ उधम सिंह के क्रांतिकारी कारनामे

* भगत सिंह कहते थे, ‘क्रांति के लिए खूनी संघर्ष जरुरी नहीं’

* भगत सिंह ने असेम्बली में फेंके पर्चे में क्या लिखा था?

हिन्दी, उर्दू और मराठी भाषा में लिखते हैं। कई मेनस्ट्रीम वेबसाईट और पत्रिका मेंं राजनीति, राष्ट्रवाद, मुस्लिम समस्या और साहित्य पर नियमित लेखन। पत्र-पत्रिकाओ मेें मुस्लिम विषयों पर चिंतन प्रकाशित होते हैं।