उर्दू अदब में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का नाम एक आला दर्जे का मुकाम रखता है। वे न सिर्फ उर्दूभाषियों के पसंदीदा शायर हैं बल्कि हिंदी और पंजाबी भाषी लोग भी उन्हें उतने ही शिद्दत से पढ़ते हैं। उनकी नज्मों-गजलों के मिसरे और जबान पर कहावतों, मुहावरों की तरह चढ़े हुए हैं।

भारत और पाकिस्तान के तरक्कीपसंद शायरों की फेहरिस्त में ही नहीं बल्कि समूचे एशिया उपमहाद्वीप और अफ्रीका की स्वतंत्रता और समाजवाद के लिए किए गए संघर्षों के संदर्भ में भी फ़ैज़ सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रासंगिक शायर हैं।

उनकी शायरी जहां इन्सान को शोषण से मुक्त कराने की प्रेरणा देती है, वहीं एक शोषणमुक्त समाज की स्थापना का सपना भी जगाती है। उन्होंने अवाम के नागरिक अधिकारों के लिए और सैनिक तानाशाही के खिलाफ जमकर लिखा। ‘लाजिम है कि हम देखेंगे’, ‘बोल कि लब आजाद हैं तेरे’, ‘कटते भी चलो बढ़ते भी चलो’ उनकी ऐसी ही कुछ इन्कलाबी नज्में हैं।

अविभाजित भारत के सियालकोट जिले के छोटे से गांव कालाकादिर में 13 फरवरी 1911 को जन्मे फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की शुरुआती तालीम मदरसे में हुई। बचपन में ही उन्होंने अरबी और फारसी की तालीम मुकम्मल कर ली थी। बाद में उन्होंने स्कॉट मिशन स्कूल में दाखिला लिया।

पढ़े : फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ : सत्ताधारीयों को खुली चुनौती देने वाला शायर

पढ़े : कम्युनिज्म को उर्दू में लाने की कोशिश में लगे थे जोय अंसारी

पढ़े : ज़ज्बात को अल्फाजों में नुमायां करने वाले अफ़साना निगार ‘शानी’

अंग्रेजी के लेक्चरर

तालीम के बाद फ़ैज़ की आगे की पढ़ाई सियालकोट के ‘मरे कॉलेज’ और लाहौर के ‘ओरियंटल कॉलेज’ में हुई। जहां उन्होंने अरबी और अंग्रेजी दोनों जबानों में एम.ए. किया। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की फैमिली बड़ी थी। फैमिली में पांच बहने और चार भाई थे। परिवार की आर्थिक मुश्किलों को देखते हुए, तालीम पूरी होते ही उन्होंने साल 1935 में एम.ए.ओ. कॉलेज, अमृतसर में नौकरी ज्वाईन कर ली। वे अंग्रेजी के लेक्चरर हो गए।

अमृतसर में नौकरी के दौरान उनकी मुलाकात महमूद जफर, डॉ. रशीद जहां और डॉ. मुहंमद दीन तासीर से हुई। यह वह दौर था, जब भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आजादी का आंदोलन चरम पर था और हर देशवासी अपनी-अपनी तरह से इस आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहा था।

ऐसे ही हंगामाखेज माहौल में सज्जाद जहीर और उनके चंद दोस्तों ने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। जिसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष महान कथाकार-उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद चुने गए, बहरहाल, फ़ैज़ भी लेखकों के इस आंदोलन से जुड़ गए।

प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ने के बाद फ़ैज़ की शायरी में एक बड़ा बदलाव आया। उनकी शायरी की अंतर्वस्तु का कैनवास व्यापक होता चला गया। फ़ैज़ अपनी शायरी में हकीकतनिगारी पर जोर देने लगे। इसके बाद ही उनकी यह मशहूर गजल सामने आई-

और भी दुख हैं, जमाने में मुहब्बत के सिवा

राहतें और भी हैं, वस्ल की राहत के सिवा

मुझसे पहली सी मुहब्बत, मेरे महबूब न मांग।

पढ़े : भारत को अपना दूसरा घर मानते थे अहमद फराज़

पढ़े : आज तक मुंबई में भटकती हैं मंटो की रूह

पढ़े : शायर-ए-इंकलाब ‘जोश मलीहाबादी’ पाकिस्तान क्यों चले गए?

एक इन्कलाबी शायर

‘फ़ैज़ की शायरी में ये प्रगतिशील, जनवादी चेतना आखिर तक कायम रही। कमोबेश उनकी पूरी शायरी, तरक्कीपसंद ख्यालों का ही आईना है। साल 1941 में ‘नक्श ए फरियादी’ के प्रकाशन के बाद फ़ैज़ का नाम उर्दू अदब के अहम रचनाकारों में शुमार होने लगा। मुशायरों में भी वे शिरकत करते।

एक इन्कलाबी शायर के तौर पर उन्होंने जल्द ही मुल्क में शोहरत हासिल कर ली। अपने कलाम से उन्होंने बार-बार मुल्कवासियों को एक फैसलाकुन जंग के लिए ललकारा। ‘शीशों का मसीहा कोई नहीं’ शीर्षक नज्म में वे कहते हैं

सब सागर शीशे लालो-गुहर, इस बाजी में बद जाते हैं।

उठो, सब खाली हाथों को इस रन से बुलावे आते हैं।

‘बंटवारे से पहले हुई सांप्रदायिक हिंसा के रक्तरंजित और जलते हुए शहरों को देखते हुए फ़ैज़ ने ‘सुबहे-आजादी’ शीर्षक से एक नज्म लिखी। इस नज्म में बंटवारे का दर्द जिस तरह से नुमायां हुआ है, वैसा उर्दू अदब में दूसरी जगह मिलना बमुश्किल है –

ये दाग-दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर

वो इंतिजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं

ये वो सहर तो नहीं, जिसकी आरजू लेकर

चले थे यार कि मिल जाएगी, कहीं न कहीं।

इस नज्म में फ़ैज़ यहीं नहीं रुक गए, बल्कि वे आगे कहते हैं

नजाते-दीदा-ओ-दिल की घड़ी नहीं आई

चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई।

यानी, फ़ैज़ मुल्क की खंडित आजादी से बेहद गमगीन थे। यह उनके ख्यालों का भारत नहीं था और उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।

पढ़े : शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी : उर्दू आलोचना के शिखर पुरुष

पढ़े : शमीम हनफ़ी के साथ ‘महफ़िल ए उर्दू’ की रौनक़ चली गई

पढ़े : इश्क के नर्म एहसास वाले बागी शायर थे जां निसार अख्त़र

रावलपिंडी केस में जेल

बंटवारे के बाद न चाहते हुए फ़ैज़ को पाकिस्तान में रहना पड़ा। क्योंकि लाहौर में उनका मकान था। वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, पार्टी कि ओऱ स कुछ लोगों को पाकिस्तान भेजा गया था, जिनका काम वहां जाकर पार्टी के काम को मजबूत करना था। पार्टी ने फ़ैज़ को भी यही काम सोंपा था। उनके साथ सज्जाद जहीर भी पाकिस्तान गये थे, मगर वे बाद में भारत वापिस आ गये। इनकी पत्नी रजिया और बच्चे यहीं थे।

फ़ैज़ ने लाहौर ‘पाकिस्तान टाइम्स’, ‘इमरोज’ और ‘लैलो निहार’ के संपादक के रूप में काम किया। फ़ैज़ की सारी जिन्दगी कई उतार चढ़ाव और संघर्षों की दास्तान है। बावजूद इसके उन्होंने अपना लिखना नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में भी फ़ैज़ का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। यहां भी वे सरकारों की गलत नीतियों की लगातार मुखालिफत करते रहे। इस मुखालिफत के चलते उन्हें कई मर्तबा जेल भी हुई।

साल 1951 में वे रावलपिंडी साजिश केस में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए। साल 1955 में जैसे-तैसे रिहा हुए, तो साल 1958 में पाकिस्तान में फौजी हुकूमत कायम होने पर उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। एक साल जेल में रहने के बाद, उन्हें रिहा किया गया। बावजूद इसके उन्होंने अपने खयाल नहीं बदले।

पढ़े : कैफ़ी ने शायरी को इश्कियां गिरफ्त से छुड़ाकर जिन्दगी से जोड़ा

पढ़े : कमलेश्वर मानते थे कि ‘साहित्य से क्रांति नहीं होती’

पढ़े : मुल्कराज ने लिखा अंग्रेजी मगर हमेशा रहे भारतीय

मिला लेनिन शांति सम्मान

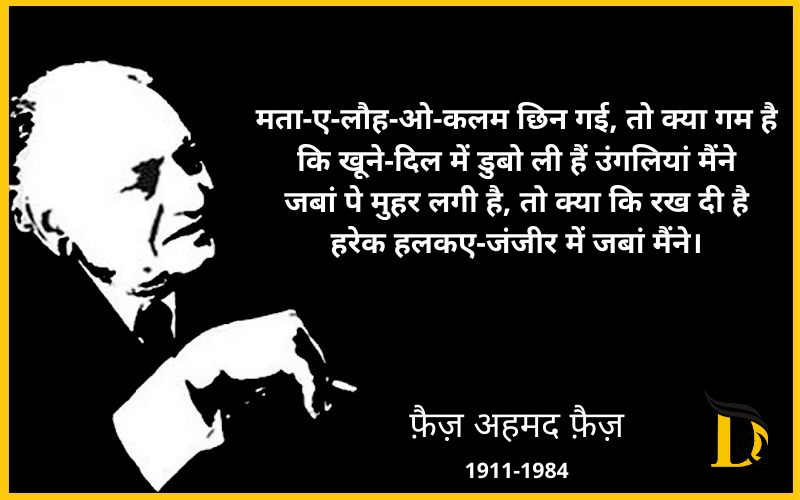

जेल की हिरासत में ही उनके गजलों-नज्मों के दो मजमुए ‘दस्ते-सबा’ और ‘जिंदानामा’ शाया हुए। कारावास में एक वक्त ऐसा भी आया, जब जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें परिवार-दोस्तों से मिलवाना तो दूर, उनसे कागज-कलम तक छीन लिए। फ़ैज़ ने ऐसे ही शिकस्ता माहौल में लिखा,

मता-ए-लौह-ओ-कलम छिन गई, तो क्या गम है

कि खूने-दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने

जबां पे मुहर लगी है, तो क्या कि रख दी है

हरेक हलकए-जंजीर में जबां मैंने।

उनकी जिन्दगी में और उसके बाद कई किताबें प्रकाशित हुईं। ‘वादी ए सीना’, ‘शामे-शहरे-यारा’, ‘सारे सुखन हमारे’, ‘नुस्खहां-ए-वफा’, ‘गुबारे अयाम’ जहां उनके दीगर काव्य संग्रह हैं। वहीं ‘मीजान’और ‘मता-ए-लौहो-कलम’ किताबों में उनके निबंध संकलित हैं।

फ़ैज़ ने रेडियो नाटक भी लिखे। जिनमें दो नाटक – ‘अजब सितमगर है’ और ‘अमन के फरिश्ते’ काफी मकबूल हुए। उन्होंने ‘जागो हुआ सबेरा’ नाम से एक फिल्म भी बनाई। जो लंदन के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कृत हुई।

1962 में उन्हें लेनिन शांति सम्मान से नवाजा गया। फ़ैज़ पहले एशियाई शायर बने, जिन्हें यह सम्मान बख्शा गया। अफ्रीका के मुक्ति संघर्ष में उन्होंने जहां ‘अफ्रीका कम बैक’ का नारा दिया, वहीं बेरुत में हुए नरसंहार के खिलाफ भी उन्होंने एक नज्म ‘एक नगमा कर्बला-ए-बेरुत के लिए’ शीर्षक से लिखी।

गोया कि दुनिया में कहीं भी नाइंसाफी होती, तो वे अपनी नज्मों और गजलों के जरिए प्रतिरोध दर्ज कराते। फ़ैज़ की शायरी आज भी दुनिया भर में चल रहे लोकतांत्रिक संघर्ष को आवाज देती है।

जाते जाते :

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार और आलोचक हैं। कई अखबार और पत्रिकाओं में स्वतंत्र रूप से लिखते हैं। लैंगिक संवेदनशीलता पर उत्कृष्ठ लेखन के लिए तीन बार ‘लाडली अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। इन्होंने कई किताबे लिखी हैं।