अन्नाभाऊ साठे की पहचान पूरे देश में एक लोकशाहीर के तौर पर है। खास तौर पर दलित, वंचित, शोषितों के बीच उनकी छवि एक लोकप्रिय जनकवि की है।

उन्होंने अपने लेखन से हाशिये के समाज को आक्रामक जबान दी। उनमें जन चेतना फैलाई। उन्हें अपने हक के लिए जागरूक किया। सोये हुए समाज में सामाजिक क्रांति का अलख जगाया।

देश के स्वतंत्रता आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन इन सभी में आंदोलन में अन्नाभाऊ की सक्रिय भागीदारी थी।

देशवासियों के अधिकारों और न्याय के वास्ते एक कलाकार के तौर पर वे हर आंदोलन में हमेशा आगे-आगे रहे। उनके लिखे पोवाड़े, लावणियां मुक्ति आंदोलनों को एक नई ऊर्जा और जोश पैदा करते थे।

महाराष्ट्र में दलित साहित्य की शुरुआत करने वालों में भी अन्नाभाऊ का नाम अहमियत के साथ आता है। लोकनाट्य ‘तमाशा’ के मार्फत अन्ना ने दलित आंदोलन के संघर्षों को अपनी आवाज दी। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।

उन्होंने लाल झंडे के गीत, मजदूरों के गीत लिखे, तो दलित आंदोलन के संघर्षों को भी अपनी आवाज दी। अपने गीतों के मध्यम से वे गरीबों और वंचितों की कहानी कहते थे। जिसका जनमानस पर गहरा असर होता था।

पढ़े : अन्नाभाऊ ने आम लोगों को संस्कृति से जोडा था

पढ़े : अमर शेख कैसे बने प्रतिरोध की बुलंद आवाज?

पढ़े : नामदेव ढ़साल : नोबेल सम्मान के हकदार कवि

गजब की याददाश्त

1 अगस्त, 1920 को महाराष्ट्र के सांगली जिले की वालवा तहसील के वाटेगांव में एक दलित परिवार में जन्मे, अन्नाभाऊ का पूरा नाम तुकाराम भाऊ साठे था। वे ‘मांग’ (मातंग) जाति से थे और अंग्रेज हुकूमत की नजर में यह अपराधी जाति थी।

औपनिवेशिक सरकार ने पूरी ‘मांग’ जाति को ‘क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, 1871’ के अंतर्गत अपराधी घोषित किया हुआ था।

उस दौर में ‘मांग’ जाति के लोगों का मुख्य काम गांव की पहरेदारी करना होता था। जाहिर है कि अन्ना को बचपन से ही समाज में छुआछूत, असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ा। जातिगत भेदभाव की वजह से वे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाये। जिसका उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा।

उन्होंने जो भी सीखा, वह जिन्दगी की पाठशाला से सीखा। अन्ना का दिमाग तेज था और याददाश्त गजब की। बचपन से ही उन्हें अनेक लोकगीत कंठस्थ थे। ‘भगवान विठ्ठल’ की सेवा में वे अभंग गाया करते थे। जिनमें जातीय ऊंच-नीच को धिक्कारा गया था और बराबरी का पैगाम था।

आज़ादी के पहले महाराष्ट्र में जब भयंकर सूखा पडा, तो रोजगार की तलाश में उनके पिता भाऊराव मुंबई पहुंच गये। पिता के साथ अन्नाभाऊ ने भी जीवन के संघर्ष के लिए कई छोटे-मोटे कार्य किये। जीवन-संघर्ष के बीच पढ़ना-लिखना सीखा।

पढ़े : सावित्री बाई फुले को कितना जानते हैं आप?

पढ़े : सहनशीलता और त्याग कि मूर्ति थी रमाबाई अम्बेडकर

पढ़े : मुसलमान लडकियों का पहला स्कूल खोलनेवाली रुकैया बेगम

कैसे जुड़े लोकनाट्य से

अन्नाभाऊ लोकनाट्य ‘तमाशा’ से कैसे जुड़े, इसका किस्सा कुछ इस तरह से है, उनके निकट के रिश्तेदार बापू साठे एक ‘तमाशा’ मंडली चलाते थे।

गाने-बजाने का शौक, अण्णा को उन तक ले गया और वे भी ‘तमाशा’ से जुड़ गये। इस बीच एक ऐसा वाकया हुआ, जिससे अन्नाभाऊ के सोचने और जिन्दगी के प्रति उनका पूरा नजरिया ही बदल गया।

‘तमाशा’ मंडली को एक गांव में कार्यक्रम करना था। ‘तमाशा’ शुरू होने से पहले मंच पर महाराष्ट्र में ‘क्रांतिसिंह’ के नाम से मशहूर नाना पाटील पहुंचे। उन्होंने इस मंच से ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों का खुलासा करने वाला जोरदार भाषण दिया।

मिलों-कारखानों में मजदूरों-कामगारों के शोषण पर बात की। सरमाएदारों की पूंजीवादी नीतियों की भर्त्सना की। जाहिर है कि इस भाषण का अण्णा के मन पर काफी प्रभाव पड़ा।

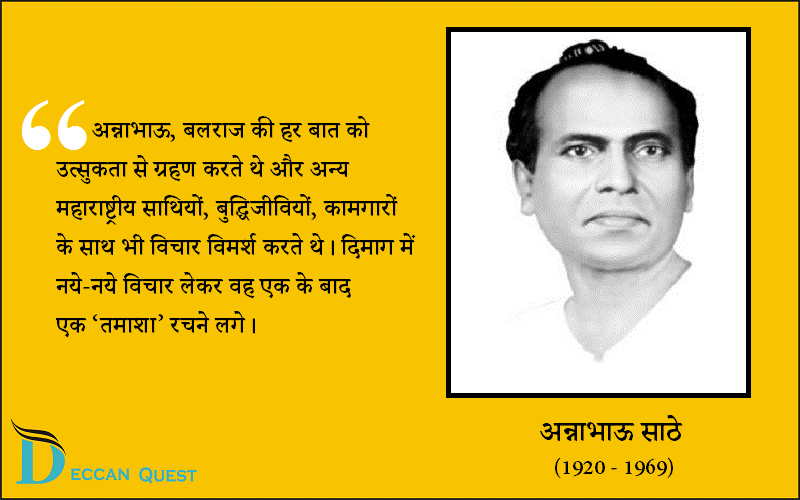

अन्नाभाऊ, बलराज की हर बात को उत्सुकता से ग्रहण करते थे और अन्य महाराष्ट्रीय साथियों, बुद्धिजीवियों, कामगारों के साथ भी विचार विमर्श करते थे। दिमाग में नये-नये विचार लेकर वह एक के बाद एक ‘तमाशा’ रचने लगे।

भाषण से जैसे उन्हें भविष्य के लिए, एक नई दिशा मिल गई। कला का उद्देश्य, समझ में आ गया। कला से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, समाज को बदला भी जा सकता है।

इससे उन्हें एक तालीम दी जा सकती है। जब एक बार अन्नाभाऊ की यह सोच बनी, तो उनका जीवन भी बदल गया। यह अण्णा के ‘लोकशाहीर’ (लोककवि) बनने की दिशा में पहला कदम था।

अन्ना की बुलंद आवाज, याद करने की अद्भुत क्षमता, सभी वाद्य यंत्रों मसलन हारमोनियम, तबला, ढोलकी, बुलबुल को बजाने की कुशलता, किसी भी तरह का रोल करने की योग्यता और निरंतर सीखने, नए-नए प्रयोग करने की सलाहियत ने उन्हें कुछ समय में ही ‘तमाशा’ नाट्य मंडली का नायक बना दिया।

पढ़े : हजार साल पहले अल् बेरुनी ने किया था जातिरचना का विरोध

पढ़े :हैदरअली ने बनाया था भारत का पहला जातिप्रथाविरोधी कानून

पढ़े : हिन्दू पुजारी हमेशा करते थे टिपू सुलतान के जीत की कामना

वामपंथ और इप्टा से जुडाव

इस बीच अन्नाभाऊ मुंबई की एक मिल में काम करने लगे। जहां मजदूरों की समस्याओं से उनका सीधा परिचय हुआ।

मिल में मजदूरी करते हुए, वे कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में आए और उसके सक्रिय सदस्य बन गए। बाद में पार्टी के आनुषंगिक संगठन इप्टा के भी सरगर्म मेंबर बन गए। वामपंथी विचारों और जीवन शैली से उनकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समतावादी विचारों से उनकी एक नई शख्सियत बनी। अन्ना के जिम्मे पार्टी और उसकी विचारधारा को अवाम तक पहुंचाने का महत्त्वपूर्ण कार्य था। ‘तमाशा’ जो महाराष्ट्र का पारंपरिक लोकनाट्य था, इसके वे शानदार कलाकार और प्रस्तुतकर्ता थे।

तमाशे में अन्ना भाऊ अकेले गाते थे। वे जनता से उसी भाषा में संवाद करते। जिसका असर यह होता कि ये लोकगीत जन-जन की जबान पर आ जाते। अपने इन लोकगीतों में वे मुंबई में बसे कामगारों की जिन्दगानी की परेशानियों और दुःख का जीवंत चित्रण करते, जो लोगों को अपना सा लगता और वे इन गीतों से उनके साथ जुड़ जाते।

इप्टा में खास तौर से फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के संपर्क में आकर, अण्णा की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विषयों पर एक अच्छी समझ बनी। जिसका इस्तेमाल आगे चलकर उन्होंने अपने लोकनाट्य ‘तमाशा’ और ‘पोवाड़ा’ में किया।

वामपंथी लीडर पीसी जोशी ने बलराज साहनी और अण्णा के आपसी रिश्तों के बारे में अपने एक लेख में लिखा है, ‘‘अन्नाभाऊ, बलराज की हर बात को उत्सुकता से ग्रहण करते थे और अन्य महाराष्ट्रीय साथियों, बुद्धिजीवियों, कामगारों के साथ भी विचार विमर्श करते थे। दिमाग में नये-नये विचार लेकर वह एक के बाद एक ‘तमाशा’ रचने लगे।’’

एक वक्त ऐसा भी आया कि अन्नाभाऊ की सांस्कृतिक टोली में कई प्रतिभाशाली कलाकार अमर शेख, दत्ता गव्हाणकार आदि साथ-साथ थे। इस ग्रुप की प्रस्तुतियां मजदूर वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक को प्रभावित करती थीं।

अन्नाभाऊ ने इप्टा के लिए अनेक गीत भी लिखे। कोई भी परिस्थिति हो, वे हर परिस्थिति के लिए गीत लिखने में माहिर थे। लोकगीतों के माध्यम से उन्होंने समतावादी विचारों का प्रचार-प्रसार किया।

पढ़े : मणि कौल ने फिल्मों से पैसा नहीं बल्कि नाम कमाया

पढ़े : ए. के. हंगल : सिनेमा के भले आदमी आंदोलनकारी भी थे

पढ़े : किसान और मजदूरों के मुक्तिदाता थें मख़दूम मोहिउद्दीन

रूस में मिली मकबूलियत

मराठी जबान में एक लंबे अरसे से ‘पोवाड़ा’ प्रचलित रहा है, जो एक तरह से लंबी कविता या शौर्यगीत होता है। जिसे कई आदमी एक साथ मिलकर त्योहारों और दीगर दूसरे बड़े मौकों पर गाया करते हैं। पहले इनके विषय ऐतिहासिक या धार्मिक होते थे।

अन्ना ने इन पोवाडे़ के विषयों में आधारभूत बदलाव किया और इनमें देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को समाहित किया।

उनमें मजदूरों की हालत, उनकी सियासत और जद्दोजहद, अंतरराष्ट्रीय मजदूर आंदोलन और रूस की साम्यवादी हुकूमत के कारनामे शब्दबद्ध किए।

प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य सज्जाद जहीर ने अपनी किताब ‘रौशनाई : तरक्कीपसंद तहरीक की यादें’ में अन्ना के कारनामों को याद करते हुए लिखा है, ‘‘अन्नाभाऊ साठे ने इस जमाने में कई पवाड़े लिखे। ये मजदूरों के हजारों के मजमे में गाए जाते थे और बेहद मकबूल थे। स्तालिनग्राद की जंग और उसमें हिटलरी फौजों की हार पर जो पवाड़ा था, उसे खास तौर पर मकबूलियत हासिल हुई।’’

अन्नाभाऊ ने यह पोवाड़ा साल 1943 के आसपास लिखा था। जिसका अनुवाद रूसी भाषा में भी हुआ। इसके लिखने के बाद उनके प्रसिद्धी दुनिया भर में फैल गई। है। अन्नाभाऊ दलित साहित्य संगठन के पहले अध्यक्ष रहे। इसके अलावा भारतीय जन नाट्य संघ ने उन्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी, उन्होंने उनका अच्छी तरह से निर्वहन किया।

अन्नाभाऊ, मार्क्सवादी विचारधारा से तो प्रेरित थे ही, दलित समाज के दीगर लेखक, कवि और नाटककारों की तरह वे अम्बेडकर और उनकी विचारधारा को भी पसंद करते थे। उनका विश्वास दोनों ही विचारधाराओं में था। वे इन विचारधाराओं को एक-दूसरे की पूरक समझते थे। जो आज भी वक्त की मांग है।

18 जुलाई, 1969 को 49 वर्ष की छोटी सी उम्र में जन-जन का यह लाड़ला लोकशाहीर, क्रांतिकारी जनकवि हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। साल 2020, अन्नाभाऊ साठे का जन्मशती साल है, उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि भारत को उनके विचारों का देश बनाएं। जहां इंसान-इंसान के बीच समानता हो और शोषण, उत्पीड़न, गैरबराबरी के लिए कोई जगह न हो।

जाते जाते :

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार और आलोचक हैं। कई अखबार और पत्रिकाओं में स्वतंत्र रूप से लिखते हैं। लैंगिक संवेदनशीलता पर उत्कृष्ठ लेखन के लिए तीन बार ‘लाडली अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। इन्होंने कई किताबे लिखी हैं।