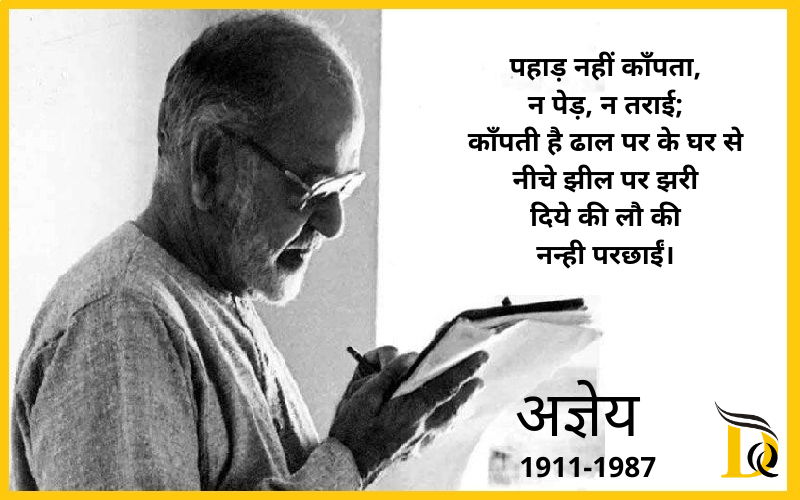

आज 7 मार्च अज्ञेय याने सच्चिदानंद वात्स्यायन का जन्मदिन हैं। उनका जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश में हुआ। अज्ञेय को एक क्रांतिकारी कवि, कथाकार और निबंधकार के रूप में भी जाना जाता हैं।

हिन्दी साहित्य जगत में ‘अज्ञेय’ मौलिक योगदान रहा हैं जो किसी परिचय का मोहताज नही। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम उनका एक आत्मविवेचन प्रकाशित कर रहे हैं। जिसमे उन्होनें मै लिखता क्यों हूँ, इसपर प्रकाश डाला हैं।

यह विवेचना ‘मैं क्यों लिखता हूँ?’ शीर्षक से नेपाल रेडियो पर प्रसारित हुई थी। जिसे ‘आत्मपरक’ इस ‘अज्ञेय’ के निवेदन संग्रह में शामिल किया गया हैं जे ‘आत्मनेपद’ का हिस्सा था। आत्मपरक को नेशनल पब्लिशिंग हाऊस दिल्ली ने 1983 में प्रकाशित किया था :

मैं क्यों लिखता हूँ? यह प्रश्न बडा सरल जान पड़ता है, पर बडा कठिन भी है। क्योकि इस का सच्चा उत्तर लेखक के आन्तरिक जीवन के कई स्तरों से संबंध रखता है, और उन सब को सक्षेप में कुछ वाक्यो मे बाँध देना आसान तो नही ही है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उन मे से कुछ को स्पर्ष किया जाए – विशेष रूप से ऐसो का जिन्हें जानना दूसरो के लिए उपयोगी हो सकता है।

एक उत्तर तो यह है ही कि मैं इसी लिए लिखता हूँ कि स्वय जानना चाहता है कि क्यो लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नही मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिख कर ही लेखक उस आभ्यन्तर विवशता को पहचानता है जिस के कारण उस ने लिखा – और लिख कर ही वह उस से मुक्त हो जाता है।

मैं भी उस आन्तरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ हो कर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार – क्योकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उन का सब लेखन कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते है। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता के कारण भी लिखा जाता है।

संपादको के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौनसी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौनसा लेखन बाहरी दबाव का; दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव मे दबाव नही रहता, वह मानो भीतरी उन्मेप का निमित्त बन जाता है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्त्व बहुत होता है।

पढ़े : उर्दू ज़बान के ‘शायर-ए-आज़म’ थे फ़िराक़ गोरखपुरी!

पढ़े : वामिक जौनपुरी ने जब शायरी से जोड़ा अकालग्रस्तों के लिए चंदा

कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उन के भीतर की विवशता स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे सुबह सवेरे नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक कि घड़ी का अलार्म न बज जाए।

इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नही हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम मे लाता है जिस से भौतिक यथार्थ के साथ उस का संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पडती, लेकिन कभी उस से बाधा भी नही होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखू तो कहूँ कि सवेरे उठ जाता हूँ अपने – आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नही मानता।

यह भीतरी विवशता क्या होती है। इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है। या उस का उदाहरण दिया जा सकता है। कदाचित वही ज्यादा उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूँ जिस से मेरी बात स्पष्ट हो जायेगी।

मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्त्वो का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढी तक पहुँचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ, रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते है, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धान्तिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तब उस के समाचार मैंने पढे, और उस के परवर्ती प्रभावो का भी विवरण पढता रहा।

पढ़े : शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी : उर्दू आलोचना के शिखर पुरुष

पढ़े : प्रेमचंद सांप्रदायिकता को इन्सानियत का दुश्मन मानते थे

इस प्रकार उस के घातक प्रभावो का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था, मैंने लेख आदि मे कुछ लिखा भी। पर अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वह बौद्धिक पकड से आगे की बात है, और उस की तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इस लिए कविता मैंने इस विषय में नही लिखी।

युद्धकाल मे भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र मे बम फेक कर हजारों मछलियां मार देते थे जब कि उन्हे आवश्यकता थोडी सी होती थी, और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उस से एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था। (यह कविता ‘इन्द्रधनु रौंदे हुए’ इस संग्रह कि ‘इतिहास की हवा’ शीर्षक से हैं)

पिछले वर्ष जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, कम से कम कृतिकार के लिए।

अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव मे कृतिकार के साथ घटित नही हा है। जो ऑखो के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नही आया, वही आत्मा के सामने ज्वलन्त प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है।

हिरोशिमा –

एक दिन सहसा

सूरज निकला

अरे क्षितिज पर नहीं,

नगर के चौक :

धूप बरसी

पर अंतरिक्ष से नहीं,

फटी मिट्टी से।

छायाएँ मानव-जन की

दिशाहिन

सब ओर पड़ीं-वह सूरज

नहीं उगा था वह पूरब में, वह

बरसा सहसा

बीचों-बीच नगर के:

काल-सूर्य के रथ के

पहियों के ज्यों अरे टूट कर

बिखर गए हों

दसों दिशा में।

कुछ क्षण का वह उदय-अस्त!

केवल एक प्रज्वलित क्षण की

दृष्य सोक लेने वाली एक दोपहरी।

फिर?

छायाएँ मानव-जन की

नहीं मिटीं लंबी हो-हो कर:

मानव ही सब भाप हो गए।

छायाएँ तो अभी लिखी हैं

झुलसे हुए पत्थरों पर

उजरी सड़कों की गच पर।

मानव का रचा हुया सूरज

मानव को भाप बनाकर सोख गया।

पत्थर पर लिखी हुई यह

जली हुई छाया

मानव की साखी है।

पढ़े : आज भी ‘हर जोर-जुल्म की टक्कर में’ गूंजता हैं शैलेंद्र का नारा

पढ़े : मुल्कराज ने लिखा अंग्रेजी मगर हमेशा रहे भारतीय

तो हिरोशिमा मे सब देख कर भी तत्काल कुछ लिखा नही, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लम्बी उजली छाया है, विस्फोट के समय कोई वहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उस से रुद्ध हो गयी होगी जो आसपास से आगे बढ़ गई उन्होने पत्थर को झुलसा दिया, जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होने उसे भाप बना कर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई।

उस छाया को देख कर जैसे एक थप्पड सा लगा। अवाक् इतिहास जैसे भीतर कही सहसा एक जलते हए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण मे अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष मे आ गया एक अर्थ मे मैं स्वय हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसी मे से वह विवशता जागी: भीतर की आकूलता बुद्धि के क्षेत्र से बह कर संवेदना के क्षेत्र मे आ गई।

फिर धीरे-धीरे मैं उस से अपने को अलग कर सका, और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी ‘जापान में नही, भारत लौट कर, रेल – गाड़ी में बैठे-बैठे। (‘अरी ओ करुणा प्रभामय में’ ‘हिरोशिमा’ शीर्षक की कविता)

एक क्षण भर और

रहने दो मुझे अभिभूत

फिर जहाँ मैने संजो कर और भी सब रखी हैं

ज्योति शिखायें

वहीं तुम भी चली जाना

शांत तेजोरूप!

एक क्षण भर और

लम्बे सर्जना के क्षण कभी भी हो नहीं सकते!

बूँद स्वाती की भले हो

बेधती है मर्म सीपी का उसी निर्मम त्वरा से

वज्र जिससे फोड़ता चट्टान को

भले ही फिर व्यथा के तम में

बरस पर बरस बीतें

एक मुक्तारूप को पकते!

वह कविता अच्छी है या बुरी, इस से मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है, क्योकि वह अनुभूति प्रसूत है, यही मेरे निकट महत्व की बात है। मैं कहूँ कि कृतिकार या कवि जब सत्य से ऐसा भीतरी साक्षात करता है तब मानो वह एक बलि – पुरुष की तरह देवताओ का मनोनीत हो जाता है। और काव्य कृति ही उस का आत्म बलिदान है, जिस के द्वारा वह देवताओं से उऋण होने की छटपटाहट वह विवशता है जो लिखाती है।

फिर वह ऋण – परिशोध तत्काल हो जाए या वर्षों बाद यह दूसरी बात है। इस क्रिया पर भी मैंने एक कविता लिखी है – “स्वाति की बूंद सीपी का मर्म बेध जाती है, फिर वर्षों मे मोती पकता है...”

(‘इन्द्रधनु रौंदे हुए ये’ में ‘सर्जना के क्षण’)

जाते जाते :

* जब ग़ालिब ने कार्ल मार्क्स को वेदान्त पढने कि दी सलाह

* कभी किसी के शागिर्द नहीं बने उस्ताद ग़ालिब

.